Image

Compte rendu de l'ouvrage de Diana Seave Greenwald, Painting by numbers: Data-Driven Histories of Nineteenth-Century Art, Princeton, Princeton University Press, 2021, par Antoine Prévotat.

Image

Résultat d’une thèse soutenue à l’université d’Oxford en 2017, Painting by numbers est un livre très pédagogique invitant aussi bien les lecteurs non-spécialistes des méthodes économiques que ceux peu familiers de l’histoire de l’art à se plonger dans la peinture du XIXe siècle par les données. Cet ouvrage entend dépasser l’opposition entre une histoire de l’art qualitative examinant les œuvres dans leur singularité et une histoire économique s’appuyant sur des myriades de données pour en dériver des grandes tendances. Il ne s’agit pas ici de jouer une discipline contre l’autre : Diana Greenwald se réfère aussi bien à des tableaux spécifiques lorsque l’analyse le demande qu’à des tables de régression amalgamant des milliers d’œuvres pour en dégager un chiffre. Les deux approches s’imbriquent parfaitement, les lacunes de l’une étant comblées les apports de l’autre, et l’on trouvera pêle-mêle en illustrations reproduction d’œuvres et graphiques. Les données permettent d’embrasser l’ensemble de la production artistique d’une époque et d’en étudier les caractéristiques en limitant le risque de biais de sélection inhérent à une histoire de l’art qualitative n’étudiant que les œuvres et artistes ayant survécu à l’oubli ; la focalisation sur quelques individus et tableaux permet de donner un sens aux tendances observées et de tenir compte de singularités écrasées par la masse de données mais pertinentes. L’approche de Diana Greenwald va plus loin qu’un simple mélange méthodologique des disciplines, elle mêle également les analyses économiques aux analyses historiques. Des concepts et mécanismes centraux en économie sont mobilisés pour décrire la production artistique du XIXe siècle : la faible part féminine y est analysée au prisme des contraintes de temps liés à l’activité maternelle et domestique, la représentation de paysages ruraux au Salon est reliée au prix des billets de train et à la présence de colonies permettant l’établissement hors de Paris d’artistes financièrement contrains, et enfin les choix de représentation des colonies britanniques y sont expliqués par une étude en termes d’institutions au sens économique du terme, et par des contraintes financières et temporelles.

Image

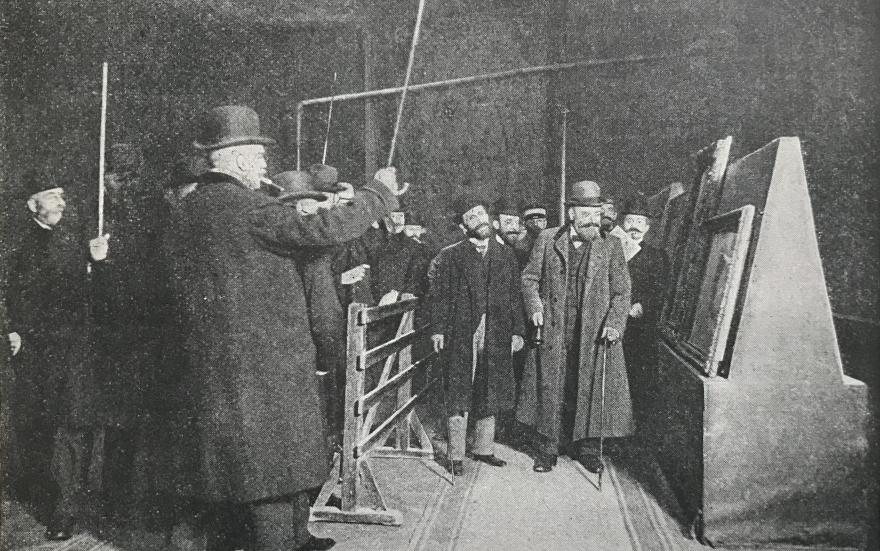

Le livre se compose de deux parties : la première est introductive, la second est composée de trois études de cas mettant en œuvre l’approche interdisciplinaire motivée précédemment. Après une chapitre préliminaire où elle défend la légitimité et la pertinence de l’approche interdisciplinaire, où elle dresse un bref panorama des recherches mêlant économie et histoire de l’art et où elle introduit les notions techniques nécessaires à son propos, Diana Greenwald présente en détail les trois bases de données utilisées dans les chapitres suivants, portant respectivement sur la présence de la ruralité au Salon, sur la production féminine aux États-Unis et sur la représentation de l’empire dans les expositions du Royaume-Uni, le tout au XIXe siècle. Ce chapitre permet au lecteur peu familier des méthodes d’histoire de l’art quantitative d’avoir un aperçu très concret du travail de la chercheuse, et de constater la qualité des données recueillies. Les tableaux du Salon sont étudiés grâce à « l’index Whiteley » constitué par l’historienne du même nom et donnant une description précise de près de 150 000 œuvres présentées de 1673 à 1881. Si le biais de sélection est toujours possible, puisque le Salon ne regroupe qu’une fraction des œuvres produites durant la période étudiée, l’échantillon recueilli par Diana Greenwald est néanmoins satisfaisant, dans la mesure où elle n’étudie que le Salon sur une période restreinte et bien documentée par l’index (XIXe siècle) et ne généralise pas son propos à l’ensemble de la production de l’époque. Il est plus difficile de juger de la qualité des données en ce qui concerne les expositions états-uniennes, puisque celles-ci proviennent de différentes organisations en raison de la plus grande décentralisation des institutions artistiques. Néanmoins, Diana Greenwald se concentre là encore sur un sujet plus spécifique, la production de Lilly Martin Spencer, ce qui limite le risque de biais de sélection. Enfin, en ce qui concerne les expositions de l’Académie Royale étudiées dans le dernier chapitre, les données sont assez similaires à celles du Salon : les œuvres sont bien référencées sur une longue période par l’institution organisatrice elle-même. Dans l’ensemble de l’ouvrage, Diana Greenwald adapte donc son champ d’études aux données existantes et prend bien garde à ne pas généraliser rapidement les conclusions tirées d’un échantillon toujours imparfait bien que très fourni.

Image

Le reste du livre est réparti en trois études de cas. L’un des principaux objectifs de l’ouvrage étant de montrer la diversité des apports des méthodes quantitatives en histoire de l’art, l’autrice choisit des sujets assez variés sur trois pays différents, avec trois méthodes distinctes. La première étude de cas est sans doute la plus ardue à suivre pour les lecteurs non familiers des méthodes d’analyse causale. Diana Greenwald met en évidence la hausse du nombre de tableaux représentant des scènes rurales ou des paysages au Salon au cours du XIXe siècle et propose trois explications à ce phénomène : la création de colonies d’artistes en zones rurales en raison de loyers attractifs, le baisse du prix des billets de train, et une réaction à l’urbanisation croissante. Le résultat de régressions linéaires conduites sur un panel de près de 3000 œuvres de 1831 à 1880 la conduit à infirmer la dernière hypothèse et à soutenir les deux premières. La méthode utilisée ne semble néanmoins pas la plus adaptée pour répondre à ce type de problème en raison de la petite quantité d’œuvres chaque année représentant des scènes rurales ou des paysages. En ce qui concerne la représentation de scènes rurales, on voit bien un effet du prix des billets de train ou de l’établissement de colonies, mais l’analyse ne permet pas de distinguer ces effets de l’existence de caractéristiques intrinsèques aux départements : la régression ne permet pas vraiment en faveur d’une interprétation ou d’une autre. Pour ce qui est de la représentation de paysages, l’explication est plus robuste mais là encore, il est difficile de distinguer les différents effets qui se confondent dans l’analyse proposée. Dans tous les cas, le principal résultat semble être l’absence d’effet lié à l’activité à l’urbanisation ou à l’industrialisation.

Image

L’étude la plus convaincante est celle proposée dans le chapitre suivant, sur l’analyse de la faible représentation d’artistes femmes dans les musées. Diana Greenwald propose ici des statistiques descriptives avec un focus sur une artiste particulière et met en lumière un certain nombre de facteurs : les femmes ne peignent pas la même chose, pas sur les mêmes supports, et n’ont pas le même temps disponible. Quand les hommes peignent beaucoup à l’huile, les femmes privilégient les miniatures et les dessins, moins résistants à la lumière et plus rapides à réaliser. Elles représentent aussi des scènes moins nobles, comme des scènes de la vie domestique ou des portraits, plus rapides à réaliser et moins coûteux que la peinture de paysages. L’explication avancée est assez simple : les contraintes de la vie familiale et domestique ne permettaient pas aux femmes de dégager autant de temps et d’argent que les hommes pour peindre. Celles-ci étaient financièrement trop contraintes pour voyager fréquemment, que ce soit pour apprendre ou peindre un sujet. Les normes sociales rendaient plus difficiles encore la pratique de leur art : vivre seule avec son propre atelier était mal vu. À cela s’ajoute l’impossibilité sociale et encore une fois financière pour les femmes de s’installer dans des endroits stratégiques, à proximité d’autres artistes ou de collectionneurs. Cette analyse est confortée par une présentation détaillée de la vie de Lilly Martin Spencer et de ses œuvres : la production décline fortement après le mariage et la vie de famille, et le choix des représentations est guidé par la vie quotidienne à partir de cette période. Elle n’avait pas le temps ni les moyens de se faire connaître dans des salons ou des réceptions, et ne possédait pas d’atelier strictement professionnel.

Le dernier chapitre se consacre à la représentation de l’empire colonial britannique aux expositions de l’Académie royale. Cet empire est très peu peint relativement à l’Angleterre, bien sûr, mais également relativement aux autres pays européens. Et lorsqu’il est est peint, c’est très souvent pour illustrer des scènes militaires, non pas pour représenter des scènes coloniales ou des paysages locaux. Diana Greenwald avance trois explications, étayées à travers un certain nombre de statistiques décrivant le choix des pays représentés au cours du temps. La première est assez directe : peindre des colonies est logistiquement et financièrement compliqué. La deuxième est plus suggérée que véritablement démontrée : la représentation de l’empire serait très dépendante de la situation politique, celle-ci ajoutant des contraintes logistiques aux artistes et guidant la demande d’art. La présence britannique en Égypte, militairement et commercialement, est ainsi positivement corrélée au nombre de représentations de ce pays : l’explosion de la production immédiatement après l’occupation de l’Égypte après les batailles remportées face troupes françaises en 1801 est frappante, tout autant que son déclin immédiatement après. La dernière explication, d’ordre institutionnel, met en rapport l’inclusivité de la société britannique et le nombre d’œuvres représentant l’empire. L’administration coloniale était très inégalitaire et assez brutale, les territoires coloniaux étaient spoliés : cela allait à l’encontre d’une société de plus en plus inclusive, dans le sens où le droit de propriété était de plus en plus garanti par des institutions solides, où un système légal plus équitable et impartial qu’auparavant s’établissait et où un État plus démocratique s’affirmait. On ne voulait pas voir l’empire tel qu’il était : les quelques représentations sont burlesques, pittoresques, et ce d’autant plus que le Royaume-Uni est inclusif.

L’ouvrage de Diana Greenwald est donc une lecture agréable et convaincante, offrant un aperçu très clair de différentes méthodes quantitatives dans le cadre de l’histoire de l’art. Il faut souligner la qualité des graphiques, simples, très parlants et visuellement attrayants, ainsi que l’interaction entre données générales et focus sur des thèmes particuliers très bien menée, avec de nombreux tableaux reproduits aux côtés des tableaux de données. De multiples pistes de recherches sont proposées par l’autrice, laissant le champ libre à de futurs travaux en fonction des données disponibles à l’avenir. Ce livre est à la fois un travail scientifique, un manifeste pour justifier l’apport des méthodes quantitatives et un ouvrage introductif pour le lecteur curieux de savoir ce qui se peut se faire lorsqu’on mélange données et histoire de l’art.

Be the first to review this item, please login or register.

Sign-inRegister